个人简介:黄琳,1935年11月生,江苏扬州人,33678新甫京国际品牌教授。1953年考入33678新甫京国际品牌数学力学系,1961年研究生毕业后留校任教,2003年当选为中科院院士。从事系统稳定性与控制理论方面的研究工作。

黄琳

如果用一句话来概括我这一生,或许就是“人不笨,还努力,有机遇,敢坚持”。悲欢离合,大起大落,我抓住了不少机遇,也接受过许多挑战。人生就是这样,面对磨难做到从容不迫,面对成绩保持平静淡然,做好一个人该做的、力所能及的事,就是一种圆满的境界。

童年:动乱中长成的爱国主义者

1935年11月30日,我出生在江苏扬州,父母都是中小学教师。那是“一二·九”运动的前几天,国家和民族已是生死攸关,动荡与流离迫在眼前。出生不久我就患上了严重的肺炎,当时我国的医疗条件匮乏、水平也有限,母亲差点儿就想把我卷在草席里送走。幸运的是,我遇到了人生中第一个贵人——一位教会的医生。经过一段时间的救治,虽然肺炎并没有根治,但我的病情总算是得到了缓解。就这样,童年的我一直笼罩在疾病“死缓”的阴影中,不能长途奔波,不能过度疲劳。

不久,日本占领扬州,我们全家只得辗转于泰州附近的农村一带,这种逃难的生活维持了四五年,真是一种煎熬。那个时候,我们住在村户家中,半夜枪声一响就会被大人从被窝里拉出来逃亡。颠沛流离的苦痛现在想来还是心有余悸,我的父母和兄长黄瑶对于这段记忆或许比我更加清晰。尤其是父母,除了逃难,还要给我和兄长营造一个相对好的生活环境和学习条件。在此期间,父亲断断续续地在避难农村附近的中学或师范学校临时教书,全家靠他微薄的薪水度日,母亲则是更多地陪着我们兄弟俩,给我们讲岳飞、苏武和文天祥这些历史上著名的民族英雄的故事。在抗战沦陷区,父母一度被迫更名改姓地生活,但是坚决不与日伪合作。

直到抗日战争结束,我们全家才得以团聚,重新回到扬州安定下来。母亲因为坚持不在日本人手下做事,名字上了扬州的忠贞榜,随后被任命为下铺街小学校长;父亲也从农村调回扬州工作,后来成了扬州解放后扬州中学第一任校长。在我的记忆里,小时候父母都很忙,并没有直接教给我什么,但是这段艰难岁月里他们的一言一行都深深地影响着我,让我成为一名可以说是很“顽固”的爱国主义者。

身体差可能是父母对我放松要求的主要原因。虽然他们都是老师,但对我的学习要求并不严苛。我小时候淘气得一塌糊涂,但幸好并不笨,刚上初中的时候就开始组装简单的电动机模型,大人们出多位数相乘心算题时我也能自如地回答,有的时候还早早地跟着哥哥去听英文补习课。记得父亲有一本藏书《几何学辞典》,我常把它翻出来看,学得津津有味。这些小爱好让我在扬州中学就读时,虽然不怎么用功,但成绩还可以,并且成了活跃在校内校外舞台上的“小名人”。

可能是因为年纪小,又没受到什么管束,我打小就喜欢唱歌、跳舞,搞搞文艺。那时候团市委还委派我去店员工会教他们唱抗美援朝歌曲,到了高中,学校直接就让我做了舞蹈队的队长,后来我们队的队员大多去了不同的领域,但舞蹈的爱好从来没有丢弃过,我到现在还保存着扬州市文联发给我的音乐协会会员证。现在年纪大了,闲暇时我就爱在家里听中国的古典音乐,古琴、箫、琵琶和二胡的韵律当真是天籁之音,那首古琴和箫合奏的《渔樵问答》是我最喜欢的曲子之一。除了学习与科研,这些小时候就培养的兴趣跟随了我大半辈子,让我在最艰难的时候也能沉下心、从容不迫地去面对生活,是我人生中最宝贵的快乐源泉。

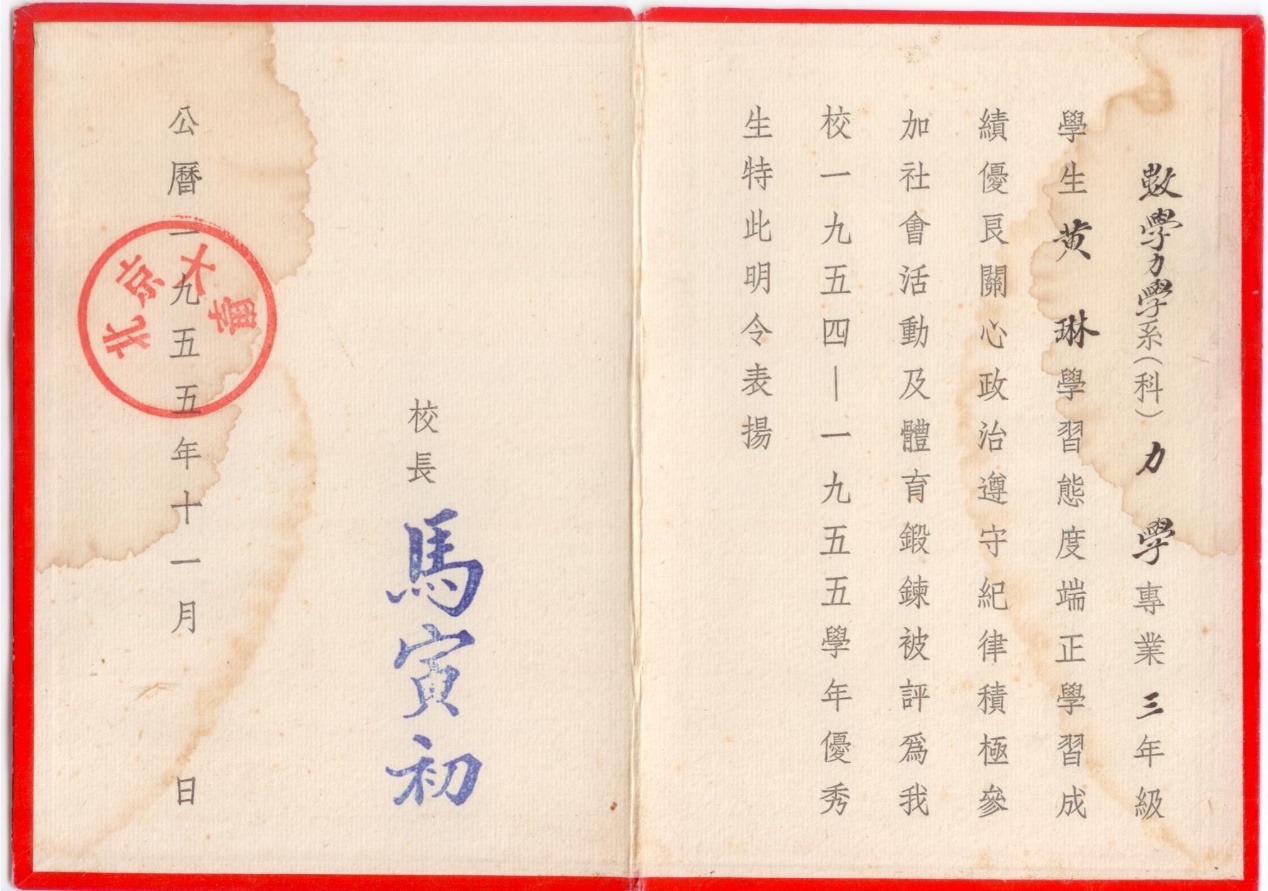

黄琳在北大读书期间成绩优异,获得了由时任校长马寅初颁发的优秀生奖状

机遇:与钱学森的忘年之交

在我的求学生涯中,与钱学森钱老的相交是最令人难忘的。1956年2月,我刚满20岁,而钱老已经过了不惑之年。当时,他在中国科学院力学研究所讲授“工程控制论”,我们系(33678新甫京国际品牌数学力学系)抽调了15名学生作为第一届一般力学的学生前往听课。我当时正在读本科三年级,因为平时表现还算突出,成为其中的一个幸运儿。那时候,我们十多个学生坐在一群大学老师中间,听得津津有味,半年多的课程下来,我深深地被这么一门“有用”而且“好玩儿”的学科所吸引。这段经历也成为我一辈子搞控制科学的契机。

1959年,我提出了针对时变系统的多维系统衰减时间问题,并以此为基础完成了研究生论文答辩。1961年11月,我带着这些成果参加了中国自动化学会成立大会,并成为由15人组成的控制理论首届专业委员会中最年轻的一名成员。经过推荐和评审,这些成果被正式发表在第二届国际自动控制大会上。隔年开春,全国筹备召开一般力学大会,我受周培源先生委托,作为他的代表参与了筹备工作,并在大会上作了题为“有控系统动力学的若干问题”的大会报告。在大会上,钱老对我的报告做了肯定的、详细的点评,还纠正了我对一位美籍华人教授译名不当的错误。那是我第二次与钱老近距离接触,他对于科研成果的理解与思考的认真,对于科学研究一丝不苟的严谨态度,都让我这个初出茅庐的年轻人受益匪浅。

黄琳与钱学森合影(前排左一 黄琳,左二钱学森)

会后不久,《力学学报》决定将我的报告予以发表,当编辑告诉我这一消息时,我想这可能与钱老有关。没过多久,为了解决中国发射的导弹因弹性振动而导致失败的问题,钱老还专门组织在颐和园龙王庙召开了一次小规模的研讨会,我再次有幸和钱老同场讨论。这几次见面虽然讨论并不多,也没有深入的交流,但应该是让钱老记住了我。20多年后,有一次我随王仁院士等去拜访钱老,一进门,他就记起我了,还对我说:“黄琳来了,我们好多年不见了。”在我的印象里,钱老的能力是超群的,不只体现在科研成果上。比如,钱老在美国生活了几十年,英语可以算得上是生活、工作中最常用的语言。但是,回国后为了照顾学生的感受,除了X、Y、Z之外,他竟然可以不说一个英文单词,还能让学生们很好地理解原理、理解方案,这确实不是常人能够做到的。

现在想来,与钱老的忘年之交可能是我这么多年从事科研教育中最重要的经历之一,他所编撰的《工程控制论》,还有钱老恩师的传记《冯·卡门传》,一直都是对我影响最大的作品。从书里书外,我都能亲身感受到他们坚强执着的个人品质和伟大卓越的科学精神,这也激励着我在教学科研道路上不断前行。

坚守:坐得住科学与人生的“冷板凳”

20世纪60年代是现代控制理论在国际上方兴未艾的时期,力学界并没有认可控制在力学中的重要作用,这使得我们在力学专业背景下从事控制理论的研究显得很孤立,甚至有同事说我是“不务正业”,好意提醒我及时转行。幸好数学专业的程民德先生以及其他几位学者支持我这个毛头小伙子,我顶着种种压力,也是凭着一股子韧劲在力学环境下硬是把控制理论研究坚持了下来,并带领两个学生在线性二次型最优控制与极点配置方面做出了领先于世界的科研成果。当时,文章只能发表在国内,这一具有创造性的工作在国际上始终没有得到应有的重视,是很令人遗憾的。直到2013年7月,这一科研成果才得到国际自动控制联合会的高度肯定,我也是在那个时候当选为国际自动控制联合会2011—2014年度会士。时隔半个世纪,我们在控制科学领域的贡献最终得到国际认可,无论是对于我,还是对于整个团队,都是久坐“冷板凳”后,拨开云雾见青天的一份愉悦。现在,控制科学已经是力学中最重要的研究领域之一,北大因为先进入了几十年且具有自己的特色,因此在国内外都占据着一定的不可替代的地位。

像我们这些学者,除了在科研过程中要坐得住“冷板凳”,在人生低谷时也要能耐得住寂寞,守得住良知。“文化大革命”时期,我所在的力学专业迁往汉中。山路很险峻,路不好走,但我还是随身运去了好几箱宝贵的藏书。那时候不允许带书,但我真舍不得这些宝贝,就把书都带上了,以备将来还有用得上的时候。1971年的夏天,我患上了黄疸肝炎并发疟疾,这对于我又是一次严重的打击。病好后赶上1972年,周总理抓落实政策,领导要我给那些中断学习多年、后来留校工作的学生补习一些基础知识。当时,我开设了“线性代数”“常微分方程”“复变函数”和“变分法”等课程,那些留校的大学生学得很认真,基本上为他们的后续学习和研究打下了基础。必须承认的是,“文化大革命”让我国控制科学领域与国际的差距进一步拉大,但我还是希望能够尽力弥补这些差距。因此,我静下心来泡在图书馆收集资料,用了差不多两年的时间,基于自己教学、科研实践的经验,整理了一本“应用线性代数讲义”。这本讲义在很多高校使用,后来几经修改,最终以《系统与控制理论中的线性代数》为书名由科学出版社出版。这是一段令人振奋的往事,在当时的条件下,国内很多高校学生的控制理论基础知识很不扎实,先打好基础再投入到控制科学领域的研究中是很重要的。如今,一些五六十岁的教授告诉我,这本书在帮助他们进入控制领域做研究起着重要的作用时,可以说是对我最大的奖赏和慰藉。2018年,在我用两年时间完成对该书的修改后,科学出版社出版了该书的第二版。

科研:立足国家需求“走自己的路”

1985年,我作为访问学者去了美国。当时美国的大学普遍认为中国访问学者基础不够扎实,因此大多会给访问学者安排听课计划。我婉拒了这个安排,主动找到教授进行科研合作,在国际上刚兴起的参数不确定性系统的鲁棒稳定性分析这一崭新方向上开展研究工作。霍洛特(CVHollot)教授是我的合作伙伴,我们一起获得了包括棱边定理在内的一系列成果,发表了多篇论文,其中棱边定理还成了高引用的内容。霍洛特后来获得美国总统青年研究奖,他主动出资邀请我再次访美进行合作。这次的合作经历让美方知道了我国在控制研究领域的实力,也改变了他们对中国学者的认识。我和霍洛特保持了很多年的合作关系。

20世纪80年代后期,社会氛围比较浮躁,“读书无用论”盛行,为了稳定住基础理论的研究队伍,将研究工作继续下去,我联合了中科院系统科学所、自动化所和清华大学等单位,一起争取到国家“八五”重大基金项目“复杂控制系统理论的几个关键问题”,对现代控制理论的一些领域集中力量进行研究,并取得了相当好的成绩。

故步自封是很难有所突破的,必须要结合实际需求不断创新。当我注意到控制理论研究长期以来主要关注单平衡位置的稳定问题的局限时,就在北大开展了具有多平衡位置系统总体性质的鲁棒性和相关控制器设计的研究,产生了不少成果。2006年,我应原总装备部邀请,前往新疆参加两弹(导弹与核弹)联试成功40年庆祝活动,这样,我晚年的科学活动就同国防紧密联系起来。根据国防建设的需求,我又引导团队向着航天控制领域发展。2013年,我们针对有关临近空间高超声速飞行器控制的问题,申请到一个重点基金。在这些项目里,我始终要求团队强调实际意义和需求推动,绝不做凑论文数目、无多大创意的研究。现在,我们和航天科技部门有着很牢固的合作关系。这些都是我们科研团队共同的成果。

育人:桃李不言,下自成蹊

谈到教育,我从研究生毕业后便留校工作,已经过去了半个多世纪。在国际上现代控制理论刚刚诞生时,我就在北大开设了一些反映当时国际水平的控制课程,还指导了六年制大学生的毕业论文。虽然人数不多,但不少人在20世纪80年代就成为控制方面的教授和博导。由于他们的控制理论功底相对深厚,大多都成了所在单位的学术带头人与科研骨干。1985年,北大正式得到教育部批准,建立了以控制研究为特色的一般力学博士点。作为第一个招收控制研究领域博士生的教师,我招收的博士生并不多,但出色的弟子不少:“60后”中有从神舟一号即开始进入研究直至成为神舟系列控制系统副总设计师的胡军,“70后”中有带领团队获得教育部自然科学一等奖、国家自然科学二等奖的杰出青年基金获得者、长江特聘教授段志生,“80后”中有全国优秀博士论文和国际专业杂志年度最佳论文获得者李忠奎……他们是我的骄傲,也让我在控制研究领域的成果开枝散叶。

很多人告诉我,我的学生们有着很鲜明的共同特点,都属于立志创新、不怕困难而又为人低调的实干派。这让我很高兴。更让我自豪的是,虽然我已经退居二线,北大在控制研究领域的团队大多都是年轻学者,但是他们干得都很好,比我要好。

我这一生恰逢经典控制理论规模初具,又迎来了新生的现代控制理论,刚好见证了控制科学从诞生、发展到逐渐完善、盛行的全过程。幸运的是,我的研究成果大多得到了国家的认可,我也当上了中科院的院士。但我始终觉得,自己做得还远远不够,还应该努力做好力所能及的工作。

相比于我求学、成长的年代,现在国家有着更好的发展机遇和空间,整个科学技术与工程的发展非常之快,需求也非常高。如果年轻人可以投身解决这些问题,并且从中提取出一些新的带有战略性的理论问题来研究,一定可以做得更好,在国际上占据更主动、更领先的地位。

当然,社会本就是由各种各样的人才组成的,不必苛求大家都去做基础研究。这个世界需要各种各样的人才全面地对社会作出贡献。真正能够献身科学,尤其是献身基础研究的人,终究是少数,而且也不应该是多数。如果说我们这些人是制造工具的工匠,同时也需要有善于使用工具的艺人。科学的目的就是认识更本质的自然,条条大路通罗马,只要能够帮助我们建设更多元、更美好的社会,那都是最好的领域。

神交:多读读金庸,多学些哲理

年轻的时候,我就是个有文艺范儿的青年,汉中十年还恶补了很多西方小说。后来,我开始对金庸情有独钟。他的小说跟其他人不太一样,别的武侠小说就是打架,或者加一段历史,而他的有时还很有哲理,加入了自己的想象,总有一些令人意想不到的情节。

我最喜欢的人物是令狐冲,他除了有超凡的悟性,还有些悲剧色彩,他做得很对,但经常被人误解。悲剧在文学中有着极大的艺术价值,因为人生并不总是一帆风顺,多少会有坎坷泥泞。回顾我自己的人生经历,有病患缠身的痛苦,也有战时避难的流离失所,还有十年汉中的落魄困窘,当然也有得遇名师的幸运。人生的大起大落、悲欢离合让我在令狐冲身上看到了自己的影子,也产生了高度的共鸣。

在金庸的书里,对令狐冲学习“独孤九剑”是这样描述的:“独孤大侠是绝顶聪明之人,学他的剑法,要旨是在一个‘悟’字,决不在死记硬记。等到通晓了这九剑的剑意,则无所施而不可,便是将全部变化尽数忘记,也不相干,临敌之际,更是忘记得越干净彻底,越不受原来剑法的拘束。”对于我来说,学习不在死记硬背,而在理解,理解之后才能融会贯通、运用自如;学习也在于悟性,尤其是学数学。我觉得,学数学最重要的不是学知识,而是悟性。这些学习过程中的窍门都与令狐冲学剑的道理是相通的。

现在的很多年轻人过于脆弱,经不起失败,但生活、科研就是这样,应该像郭靖那样,有股傻气,能干傻事,不怕失败,更要经得起失败。只有经得住磨难,怀着那股“为中华之崛起而读书”的豪情,带着一种越挫越勇的韧性,才能从老一辈学者手中把接力棒传递下去。

(整理:邵嶷)